En comparación con los más de 150.000 años de existencia que tiene la especie humana, el hecho de que tengamos conocimiento sobre la biología molecular y la genética desde hace tan solo cien años y teléfonos móviles y ordenadores desde los últimos quince da bastante vértigo. La humanidad ha vivido ajena al WiFi, las aplicaciones de mensajería instantánea, la mecánica cuántica, la ingeniería genética y los transportes de alta velocidad hasta ahora. Demasiados cambios demasiado rápido como para digerirlos. Quienes ahora nacen y crecen en el mundo, los nativos digitales, no pueden sentir la consternación que da la perspectiva de haber visto con sus propios ojos de que el mundo, tal y como lo conocemos, no ha sido siempre así. Parece que los móviles, que los GPS y que las televisiones de plasma siempre han existido, pero son consecuencia de modelos mucho más rudimentarios, con menos habilidades y comodidades, que se han ido perfeccionando y adaptando a nuestras necesidades. Y es algo bastante análogo a lo que lleva sucediendo en la naturaleza de nuestro planeta desde que la vida apareció en ella: nada de lo que ahora nos rodea ni de lo que somos, ha sido antes, aunque proceda de otras realidades silvestres que nos precedieron y murieron para darnos paso a nosotros. Y lo más fascinante es que, a día de hoy, los seres humanos hemos encontrado todo tipo de pruebas, de rastros y huellas de esa vida antigua no solo conservada en piedras de ámbar o fosilizada entre las rocas, sino también dentro de nuestras propias células.

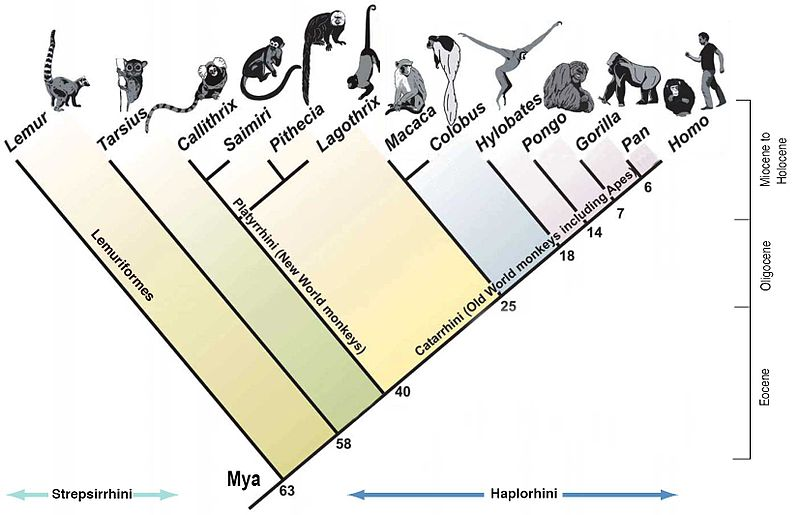

Las especies que constituimos el orden de los primates estamos fuertemente emparentadas entre sí. No se trata de que vengamos del mono, como aforísticamente se ha dicho de forma clásica, sino que tanto monos como humanos tenemos especies ancestrales en común de las que hemos divergido. Analizando nuestros genomas y comparándolos con los del resto de primates y otros animales, podemos llegar a reconstruir las líneas evolutivas del orden.

Suele pensarse que la idea de que la naturaleza cambia y muta es una revolucionaria sugerencia de unos pocos científicos europeos del siglo XIX, pero lo cierto es que muchas otras culturas lo han venido diciendo muchos cientos de años antes. Podemos leer sobre la selección natural y la lucha por la supervivencia en el Kitab al-hayawan (“libro de los animales”) del intelectual árabe al-Jahiz, en el siglo IX d.C. Podemos retrotraernos al panta rei, uden menei (“todo fluye, nada permanece”) atribuido al filósofo presocrático Heráclito o la sugerencia de Empédocles y Anaximandro que todas las especies animales podían proceder de otras. Incluso en la antigua China del siglo IV a.C. encontramos la idea de que la naturaleza es completamente mutable y fluida, como dejó escrito el filósofo taoísta Chuang Tse, que afirmaba que los seres vivos tienen un potencial innato para transformarse y adaptarse al medio en el que viven. Y mientras los científicos occidentales del siglo XVIII pensaban que los fósiles marinos en la cima de las montañas eran caprichos de la naturaleza o incluso pruebas del diluvio universal, lo cierto es que la teoría de la evolución no es, en esencia, nada nuevo. Lo interesante y novedoso es que ahora, y desde las expediciones de Darwin y el descubrimiento de la herencia mendeliana y la caracterización del ADN, podemos explicarla físicamente.

Nos ha sido del todo imposible entender cómo funcionan los procesos evolutivos sin antes saber cómo funcionan los genes y las células, y es que al adentrarnos en la estructura de nuestros genomas podemos encontrar cosas realmente raras que, en el fondo, son meras consecuencias de nuestra historia biológica como especie. Si atendemos a la composición del genoma humano, por hablar de algo que nos toca de cerca, veremos que tiene un tamaño aproximado de unos 3,3 millones de pares de bases nitrogenadas (3,3 Gb). En comparación, se parece bastante al tamaño del genoma del ratón (2,7 Gb) y es casi del mismo tamaño que el genoma del macaco (3,3 Gb). Sin embargo, el tamaño del genoma no quiere decir realmente gran cosa, puesto que una simple cebolla tiene un genoma de 18 Gb y las amebas dubias, unicelulares, tienen un genoma de 670 Gb. Sin embargo, un humano es claramente más complejo en todos los aspectos que una ameba o una cebolla. Los mamíferos tenemos genomas relativamente más pequeños en comparación con los de muchos peces y anfibios. Así que el tamaño del genoma no puede estar realmente relacionado con el grado de complejidad. Tampoco el número de genes que hay en un genoma puede ser directamente proporcional a lo grande y complejo que es un organismo, ya que tenemos unos 35.000 genes (aprox.), un número similar a los que tienen los peces globo (dentro de un genoma de 400 Mb) y apenas el doble que los gusanos microscópicos C. elegans (que guardan sus 18.424 genes en un genoma de solo 97 Mb, ni siquiera la mitad que el genoma humano). En definitiva: tamaño del genoma y número de secuencias génicas no hace la complejidad de un organismo. ¿Qué lo hace, entonces? ¿Por qué el genoma humano tiene solo el doble de genes que un gusano en un genoma treinta y cuatro veces mayor?

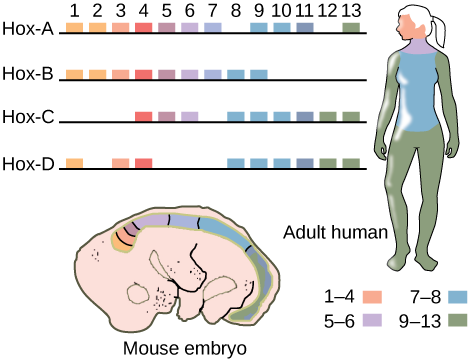

Una prueba escondida en el genoma de que todos los animales estamos emparentados son los genes homeóticos, también conocidos como genes Hox. Se trata de los genes que se activan temporal y secuencialmente a lo largo del desarrollo embrionario para marcar las diferentes regiones del cuerpo y hacer que las células diferencien en si pertenecen a la región de la cabeza, del abdomen o el tórax o si deben formar una extremidad o no, por ejemplo. Para consternación y asombro de los científicos de finales del siglo XX, no es que estos genes sean parecidos entre una mosca y un ser humano: es que son los mismos. Son tan importantes que a lo largo de la evolución, cualquier mutación en ellos ha supuesto un fracaso absoluto y no ha tenido éxito. De esta manera, a lo largo de los millones de años que ha existido la vida animal en la Tierra, los genes homeóticos se han conservado fuertemente, sin apenas variaciones.

Para responder a la cuestión del tamaño, es importante parar en el detalle de que la mayor parte del ADN que constituye un genoma no tiene, en realidad, ninguna función como gen. Los genes son secuencias de ADN dispersas dentro de las largas moléculas que no significan nada y que pueden no contener genes en muchos miles de pares de bases, verdaderos desiertos génicos frente a la idea que se suele tener del ADN como una molécula repleta de valiosa información. Lo cierto es que la mayor parte del genoma no significa nada, solo un ridículo 1,5% del genoma humano son secuencias codificantes. Y quien se ponga a leerlo encontrará miles de secuencias de bases repetidas maniaticamente en tándem sin ningún tipo de razón. También puede encontrarse restos de genes que estuvieron activos en algún momento de la historia de la especie o de nuestros ancestros pero que ahora están tan mutados que permanecen apagados, inutilizados para siempre. Incluso pueden encontrarse muchos virus que se integraron en el genoma hace miles de años pero que quedaron atrapados e inactivados en él para constituir parte de su estructura. Y no es algo raro: todavía muchos virus a día de hoy, como el virus de la varicela, del herpes, del SIDA o la mononucleosis, se quedan dentro del genoma de las células que infectan. Y, así, nos encontramos con que casi un 8% del genoma humano se compone de objetos antiguamente virales, algunos de los cuales nos sirven para rastrear la evolución de los seres humanos, puesto que muchos se integraron “recientemente” en el genoma de nuestra línea evolutiva. Un ejemplo muy sonado son los elementos Alu, que hace 65 millones de años se integraron en el genoma de los primates y, desde entonces, su secuencia ha cambiado bastante poco. Las modificaciones puntuales y permanentes pueden rastrearse en el genoma de las distintas especies de primates (incluidos nosotros) y viendo cuáles son podemos reconstruir, para hacernos una idea, los caminos evolutivos que ha tomado cada especie.

Mas no todo el ADN que no codifica para hacer productos génicos es basura. De hecho, aunque en castellano se le conoce precisamente así, “ADN basura”, lo cierto es que esto es solo una mala traducción del inglés junk DNA. “Junk” significa “trasto”, no “basura” (rubbish). Se le llama junk room al trastero. ¿Y qué es un trastero? Un lugar donde se guardan todos esos cacharros que no tienen una utilidad evidente pero que tampoco son inútiles y merecen guardarse, para cuando hagan falta, por si acaso. Es así que la evolución ha reservado un gran espacio de nuestros genomas para guardar trastos, desde virus que no necesitaba hasta secuencias con funciones muy especiales, como mantener las puntas de los cromosomas cerradas para que no se deshilachen o unir los andamios celulares que dirigen la repartición del material genético durante la división celular. De hecho, es bastante acertado el que la mayor parte de nuestro ADN no sirva para nada, pues sabiendo que es normal que las mutaciones ocurran, es más probable que sucedan en las regiones que no tienen ningún significado a las que sí que lo tienen, porque son muchas más. ¡Y no pasa nada precisamente porque no tienen ningún significado!

Igual que guardamos los apuntes de cuando estudiábamos o los ajuares y visillos de nuestras bisabuelas en cajas que nunca se vuelven a abrir, en los genomas ocurre lo mismo: las células actuales no se pueden deshacer de la morralla que sus predecesoras acumulan; sólo maniobrar con ello al respecto. Y mal que nos pese, es probable que los virus hayan tenido mucho que ver en nuestra propia evolución. Es sabido, de hecho, que el sistema inmunitario que tenemos los seres humanos ha reclutado secuencias de ADN que fueron, en su origen, virus. Los genes para hacer anticuerpos como los que se pretende inducir a la hora de generar inmunidad con las vacunas tienen ese mismo origen. Para generar los miles de millones de anticuerpos que necesitamos para defendernos de los miles de millones de patógenos que existen, no tenemos un arsenal de mil millones de genes. Eso ocuparía un espacio demasiado grande. Lo que tiene nuestro genoma es un pequeño pack de genes con diferentes piezas intercambiables que se cortan y pegan y reensamblan al azar cuando las células productoras de anticuerpos (los linfocitos B) están madurando, de manera que al final tenemos un ejército de linfocitos B, cada uno especializado en producir un anticuerpo diferente. Por esta razón, se tarda un tiempo en desarrollar inmunidad frente a un patógeno y por eso es necesario vacunarse: para que el cuerpo haya tenido tiempo de encontrar el linfocito perfecto, multiplicarlo y obtener una población de células productoras del arma defensiva antes de que el invasor tome ventaja. Esta capacidad de recombinación masiva fue adquirida debido a la incorporación de virus con capacidad retroviral, como el virus del SIDA, en el genoma de los primeros peces. Estos virus, integrados y mutados dentro del genoma, fueron reclutados posteriormente por la evolución como un mecanismo generador de una ingente pléyade de proteínas defensivas.

Y es que eso nos lleva a por qué los seres humanos somos tan complejos en comparación con una ameba. Porque los genes no son simples unidades de ADN que se traducen en una proteína. Pueden recombinarse, pueden reestructurarse, leerse de diferentes maneras y diferentes sentidos, generar distintos productos con una sola secuencia y estos, a su vez, pueden interactuar sinérgicamente entre ellos para construir proteínas diferentes aun estando compuestas de las mismas piezas modulares. Y la evolución juega a ciegas con todo ese trastero que ha heredado para hacer nuevas combinaciones hasta que consigue una nueva interesante. Sin ningún propósito en específico, sin ninguna dirección. Solamente experimentando con lo que ya había, igual que nosotros no inventamos, de la noche a la mañana, los smartphones, sino que para eso primero tuvimos que idear los vasos atados por una cuerda, sin siquiera pensar que algún día cubriríamos el cielo de satélites y podríamos comunicarnos todos con todos, hasta la otra punta del planeta o, incluso, fuera de él. Y podemos sentirnos privilegiados: muchos otros antes se han dado cuenta de nuestra naturaleza cambiante y del parentesco que nos une a todos los seres vivos, pero somos los primeros que han podido empezar a saber cómo funciona. Y lo que nos queda.